こんにちは。Happy Education Lab.の宮脇です。

前回のブログで触れたのですが、この10月から改めて体系立てて心理学を学ぼうと放送大学に入学し、勉強を始めました。

やはり心理学を学んでいると、子育てにも通じるヒントがたくさんあるんです。

その中で「人間の物の見方」を考える面白いヒントがあったので、今日はそれについてお話ししたいと思います。

1. 心理学が教えてくれる「2つの見方」

心理学の世界では、人間の行動を観察する際に2つの見方をすることがあるそうです。

一つは「要素主義」や「分析主義」と呼ばれるもの。これは、人間の行動や感じ方を一つ一つ要素に分けて捉える方法。

いわば「虫眼鏡で一つ一つを細かく見る」やり方です。

私たちが一般的に「分析」と呼んでいるのは、まさにこの方法ですね。

その反対が、「ゲシュタルト心理学」や「全体主義」と呼ばれる見方です。

こちらは「森全体の雰囲気を感じ取る」ような見方と言えるでしょう。

これは、私たちが全体の形を無意識に補ってしまう性質があるという考え方で、人間の行動や物の見方というのは、部分部分で完全に分けられるものではなく、全体の流れの中で捉えることが大事だというんです。

2. 錯視が教えてくれる、脳の不思議

この文脈で皆さんに馴染み深いのは、いわゆる「錯視」ではないでしょうか。

例えば、人の顔が向き合っているのか、それとも壺なのか――「ルビンの壺」という有名な騙し絵があります。

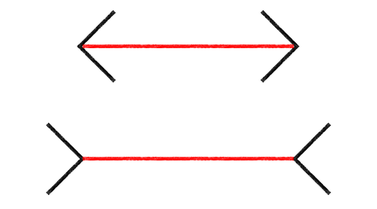

あるいは、矢印の長さが違って見える「ミュラー・リヤー錯視」なども、よく知られていますね。

一つ一つを見るとそんなはずはないのに、全体で捉えると間違って見える。

そういう不思議な現象です。

これは目のせいではなく、脳が勝手に全体の形を作り出しているからなんです。

つまり、私たちは「ありのまま」を見ているのではなく、脳がそう見たいように世界を見ているということが、心理学の話から見えてきます。

そしてこの"見え方のクセ"は、人を理解するときにも起きているんです。

ルビンのつぼ

ミュラー・リヤー錯視

3. 子育てに置き換えて考えてみると

この話、やっぱり子育てにもそっくりだと感じるのです。

例えば、帰宅後すぐゲームを始める姿を見て「やる気がない」と感じたけれど、実は部活で疲れ果てて、何も考えたくなかっただけだった

――そんなこと、ありませんか?

あるいは、「反抗的だな」と思ったとき。本当は学校で嫌なことがあったり、不安だったり、うまく言葉にできないだけなのかもしれません。

でも親の目には、「サボっている」「生意気だ」と映ってしまうことがあります。

錯視のように、見えていることだけで判断しない目を持つこと。

それが、子どもを深く理解することにつながるのだと思うのです。

少し立ち止まって、「この子、何を感じているんだろう」と思うこと。見つめ直すことで、親子の関係もまた変わってくる気がします。

4. 見方が変われば、世界も変わる

錯視が世界をゆがめるように、思い込みが子どもを見る目をゆがめることもある

――そう思うのです。

でも、"見方"を変えた瞬間、世界が優しく見える。

そんな親でいたいですね。

目の前の現象だけに捉われず、その背景にある感情や状況に目を向ける。

そうすることで、子どもの本当の姿が見えてくるのではないでしょうか。

心理学の学びが、子育てのヒントにもなる。

そんなことを、改めて感じた次第です。

【この記事を書いた人】

宮脇慎也(保護者向け教育コーチ)

・20年以上の教育現場経験

・700組以上の親子面談実績

・中学生の偏差値を平均7ポイント向上させた実績

・進学空間Move塾長として地域教育に貢献

・2030年までに1万組の親子の成長をサポートすることを目標

広島大学大学院社会科学研究科博士課程後期修了。2013年から広島市で学習塾を運営し、個別演習型指導で多くの生徒の学力向上を実現。近年はキャリア教育にも注力し、社会人講師を招いた講演会を多数主催。

Happy Education Lab. 運営者

コメントをお書きください